Q:《21世纪》:作为国内首家采用全涵道设计的eVTOL企业,天翎科为什么5年前就选择了这条独特的技术路线?

A:蒋彬:当时资本和市场都偏爱更快出成果的复合翼或多旋翼,但我们坚信"一代动力,一代飞行器"。电机与内燃机的本质区别在于尺寸无关性——需要1000kW功率,可以做1个1000kW电机,也可以做10个100kW电机,效率差别不大。这种特性让分布式动力成为可能。

Q:《21世纪》:倾转涵道构型听起来很超前,这种设计有什么独特优势?

A:蒋彬:这其实不是新概念。上世纪60年代美国贝尔公司为海军研发的X-22就验证了其气动特性,但当时受限于发动机数量多、系统复杂。如今用一串电机替代多台发动机,低成本解决了商用化难题。涵道设计不仅更安全,还能显著降低噪音,特别适合未来城市环境。

Q:《21世纪》:为什么选择增程式混合动力而不是纯电?

A:”蒋彬:这是由物理规律决定的。eVTOL垂直起降需要高功率,巡航需要高能量。电机在零转速就能输出最大扭矩,适合起降;而燃油的能量密度优势适合平飞。我们选用608所的国产航空发动机,这是首款预留"混动化"接口的认证产品。

Q:《21世纪》:L600采用六座设计,前排双座的考量是什么?

A:蒋彬:我们最早定前排双座时业界普遍不认同,但现在很多友商都已改成双座。短期看,eVTOL仍需正副驾驶员;长期看,自主飞行时乘客也更愿并座交流。串列翼设计给了我们超长客舱,实际有8座空间,为未来升级预留了余地。

Q:《21世纪》:目前eVTOL有上千种构型,技术路线会如何收敛?

A:蒋彬:现在的电动航空相当于1940-1960年的喷气航空,各种奇特设计最终会收敛到最优解。短期eVTOL必须在性能上打败传统航空器,需要高航速和长航程;长期要大规模运行,必须满足低噪声和高安全要求。全倾转涵道翼是少数能满足所有要求的构型。

Q:《21世纪》:天翎科如何规划商业化路径?

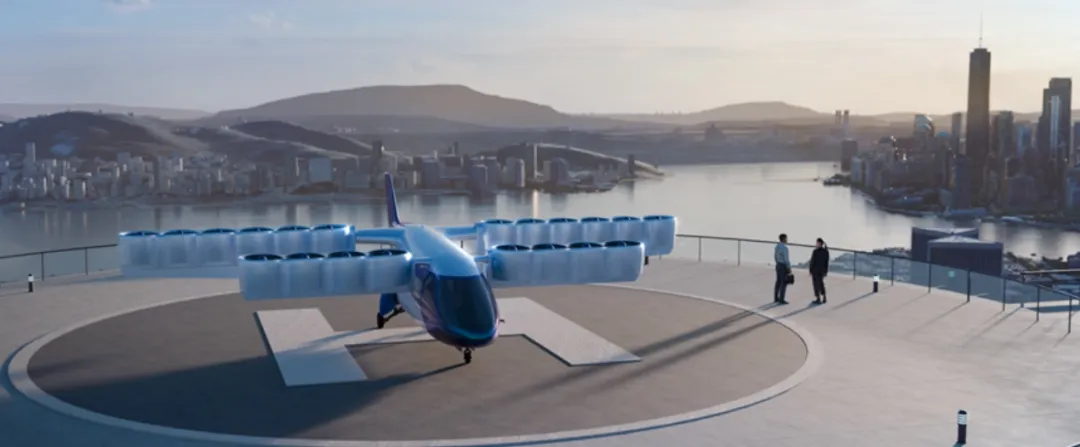

A:蒋彬:先替代现有通航飞机。救援直升机最快220km/h,L600能飞360km/h,在成本、时效性和安全性上全面超越。通过积累100万小时飞行经验,证明eVTOL更安全后,再拓展到城市空中交通。目前我们在西南、西北及中东、东南亚都有意向订单。

Q:《21世纪》:L600的运营成本有竞争力吗?

A:蒋彬:全生命周期每公里每个座位1.5元,在混动eVTOL中处于平均水平,但比纯电便宜很多。纯电eVTOL每座位每公里高达6元,因为航空电池500-700次循环就要更换,而我们有混动系统,充一次电可起降6次。

在eVTOL行业从"能飞"向"好用"转变的转折点上,天翎科5年前的选择正显现出前瞻性。正如蒋彬所说,"用新技术解决老场景的问题,先打败过去才有未来。"